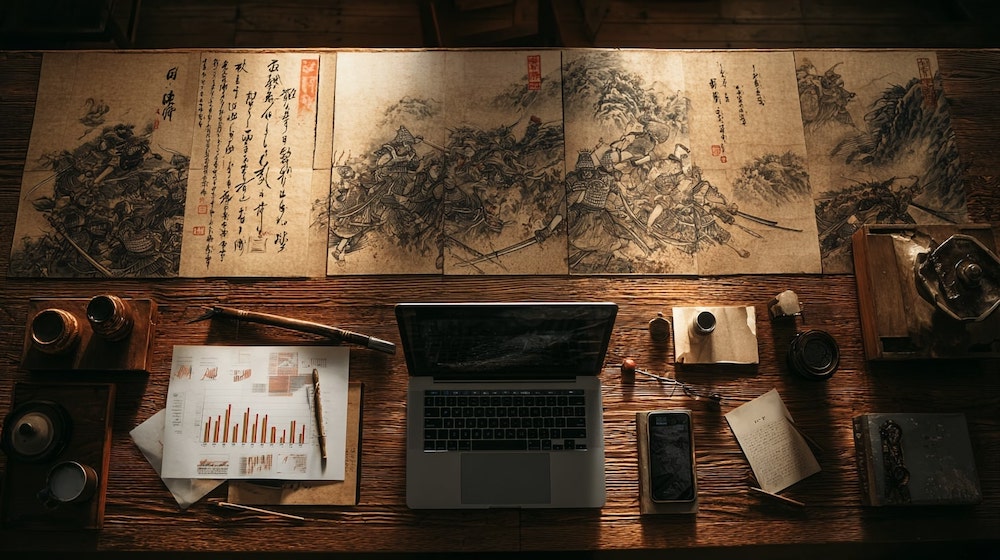

「戦わずして勝つ」。

この孫子の言葉に、現代ビジネスの修羅場を生き抜く我々は、一体どれほどの真実を見出しているでしょうか。

日々激化する市場競争、鳴り止まぬ価格競争の号砲、そして顧客という名の城を巡る絶え間なき攻防。

これらは、形を変えた現代の「戦争」に他なりません。

多くの企業が、ただ闇雲に「勝ちに行く」ことだけを考え、疲弊しているのが現実ではないでしょうか。

しかし、孫子の兵法は説きます。

真の勝利とは、戦う前にすでに決しているのだ、と。

現代のマーケティングにこそ、この2500年前の叡智が、一条の光を投げかけるのです。

私は、ビジネス戦略コンサルタントとして20年間、数多の企業の興亡を見つめてまいりました榊原 玄道と申します。

古典兵法、特に孫子の思想を現代経営に「翻訳」し、実践の場で活かすことを自らの使命としております。

この記事では、単なる理論の紹介に終わりません。

あなたのビジネスという戦場で、いかにして「負けない態勢」を築き、そして「戦わずして勝つ」か。

そのための具体的な戦略と視座を、孫子の言葉を通じて解き明かしてまいります。

目次

孫子の基本思想とマーケティングの共通点

孫子の兵法と聞くと、奇策や謀略を思い浮かべるかもしれません。

しかし、その神髄はより深く、現代のマーケティング戦略の根幹をなす思想と驚くほど一致しているのです。

「勝ちに行く」より「負けない」戦略

孫子は「勝兵は先ず勝ちて而る後に戦いを求め、敗兵は先ず戦いて而る後に勝ちを求む」と説きました。

これは、勝利を確信できる態勢を整えてから戦うべきであり、戦いながら勝利の道を探すのは愚策である、という意味です。

現代マーケティングに置き換えれば、これは「負けない」ための基盤固めの重要性を示唆します。

例えば、以下のような活動が挙げられます。

- 顧客基盤の維持: 新規顧客獲得に目を奪われがちですが、既存顧客の離反を防ぎ、LTV(顧客生涯価値)を高めることこそが、事業の安定、すなわち「不敗の態勢」を築きます。

- ブランド価値の毀損防止: 短期的な売上を追うための安易な値下げや、誇大広告は、長期的にブランドという最も重要な資産を傷つけます。

- 安定したキャッシュフロー: いかなる優れた戦略も、それを実行する体力がなければ絵に描いた餅。財務の安定こそが、あらゆる戦略の土台となります。

「勝ちに行く」前に、まず「負けない」こと。

この視点を持つだけで、あなたのマーケティング戦略はより堅固なものになるでしょう。

「彼を知り己を知れば百戦殆からず」の現代的意味

孫子の兵法で最も有名な一節でしょう。

「敵の実情を知り、自らの実力も知っていれば、百回戦っても危険に陥ることはない」。

これは、現代マーケティングにおけるフレームワーク「3C分析」そのものです。

彼を知り(Customer / Competitor)

- 顧客を知る: 顧客が本当に求めているものは何か。その深層心理(インサイト)まで理解しているか。

- 競合を知る: 競合の強み、弱み、戦略、リソースは何か。

己を知れば(Company)

- 自社を知る: 自社の独自の強み(USP)は何か。弱みは何か。どのようなリソースを持っているか。

この三者を徹底的に分析し、自社の強みが活き、かつ競合が弱く、顧客が求める領域で戦うこと。

これこそが、負けない戦いを実現する要諦なのです。

情報戦としての市場分析とポジショニング

孫子は情報の重要性を繰り返し説きました。

現代において、情報は「市場データ」や「顧客データ」に他なりません。

市場調査、競合分析、顧客データ分析は、まさに現代の「情報戦」です。

この情報戦を制し、自社にとって最も有利な市場(ポジション)を見つけ出すこと。

それこそが、戦う前に勝敗を決する極めて重要なプロセスなのです。

セグメンテーションとターゲティングへの応用

市場という広大な戦場において、全ての敵と戦うのは無謀です。

どこに兵力を集中させ、どこを攻めるべきか。

孫子の知恵は、顧客を絞り込むセグメンテーションとターゲティングにおいても、鋭い示唆を与えてくれます。

「兵は詭道なり」──市場をどう読み、どう欺くか

「兵とは詭道なり」。

戦争の本質は敵を欺くことにある、というこの言葉は、マーケティングにおいて「固定観念を覆す」ことの重要性を示唆します。

多くの企業が同じような切り口で市場を分割(セグメンテーション)し、同じような顧客層を狙っています。

しかし、そこに勝機は少ない。

「詭道」とは、誰も気づいていない市場の切り口を見つけ、意表を突くターゲティングを行うことです。

- 事例: ある化粧品会社が「男性向けスキンケア」市場に注目した時、多くの競合は「美容意識の高い若者」をターゲットにしていました。しかしその会社は、「身だしなみとして最低限のケアをしたいが、何を選べばいいか分からない40代以上のビジネスマン」という、競合が手薄な(虚)セグメントに特化。シンプルなパッケージと分かりやすい訴求で、見事に市場を切り開きました。

顧客心理を読む「虚実」の戦略

孫子は「実を避けて虚を撃つ」と説きました。

これは、敵の戦力が充実している「実」の部分を避け、手薄な「虚」を攻めるという原則です。

マーケティングにおける「虚実」とは、顧客のニーズが満たされていない「虚」の市場、すなわちブルー・オーシャンを見つけ出すことに他なりません。

| 虚(攻めるべき市場) | 実(避けるべき市場) |

|---|---|

| 顧客に不満や未充足のニーズがある | 競合がひしめき、価格競争が激化している |

| 新しい技術や価値観で創造できる | 既存のルールや常識に縛られている |

| 競合が気づいていないニッチな領域 | 大手が圧倒的なシェアを握っている |

あなたの市場において、「虚」はどこにあるか。

それを探す旅こそが、新たな勝利への道筋となるのです。

「形無くして形を作る」ターゲット像の構築

孫子は「兵の形は水に象る」と言いました。

決まった形を持たず、地形に合わせて変幻自在であるべきだ、と。

これは、ターゲット像の構築にも通じます。

最初から固定的なターゲット像(ペルソナ)に固執するのではなく、まずは市場のデータや顧客の声という「地形」をよく観察する。

そこから、勝利に最も近い顧客像、すなわち「形」を導き出すのです。

データに基づき、顧客を深く理解し、具体的な人物像として描き出すことで、初めて効果的なアプローチが可能となります。

差別化とブランド構築における孫子の知恵

市場で独自の存在価値を確立し、顧客から選ばれ続けるためには、強力なブランドが不可欠です。

孫子の兵法には、このブランドという無形の力をいかにして築き上げるか、そのヒントが隠されています。

「勢を作る」──ブランドは力の流れから生まれる

孫子は「激水疾くして石を漂わすに至るは、勢なり」と述べました。

激しい水の流れが石をも押し流すのは、その「勢い」によるものだ、という意味です。

ブランドにおける「勢い」とは、市場における認知度や評判、顧客の熱狂といった、目に見えない力の流れ(モメンタム)です。

この勢いは、以下のような要素によって生まれます。

- 一貫したメッセージ: 広告、SNS、店舗など、あらゆる顧客接点で、ブレのない一貫したブランドストーリーを語り続ける。

- 戦略的PR: メディアやインフルエンサーを巻き込み、第三者の視点からブランドの価値を語ってもらう。

- 熱狂的なファンの育成: 顧客を単なる購入者ではなく、ブランドを共に創り上げるパートナーとして巻き込む。

一度「勢い」が生まれれば、ブランドは自走を始め、競合が容易に追随できない強力な差別化要因となるのです。

「速戦即決」か「長期戦」か──戦型の選び方

ビジネスの戦いには、短期で決着をつけるべき「速戦即決」の戦いと、じっくり腰を据えるべき「長期戦」があります。

この見極めが、ブランド構築の成否を分けます。

- 速戦即決が有効なケース: トレンド性の高い商品、スタートアップの初期における市場認知獲得など。リソースを集中投下し、一気に市場の主導権を握ります。

- 長期戦が求められるケース: 高価格帯の商材、信頼性が重視されるサービス、企業の根幹をなすコーポレートブランドの構築など。時間をかけて顧客との信頼関係を醸成し、揺るぎない地位を築きます。

自社の置かれた状況と目指すべきブランド像に応じて、適切な戦型を選択せよ。

されば、無駄な消耗を避け、勝利を確かなものにできるでしょう。

「備え有れば憂い無し」──信頼と安心のブランド戦略

ブランドとは、顧客との「約束」です。

その約束を守り続けることで、信頼という名の城壁が築かれます。

孫子の言う「備え」とは、この信頼を揺るがせにしないための、日々の地道な努力に他なりません。

ブランドにおける「備え」の例

- 品質管理の徹底: 決して顧客の期待を裏切らない、安定した品質を提供する。

- 誠実な顧客対応: クレームや問い合わせに対し、迅速かつ真摯に対応する。

- 危機管理体制の構築: 不祥事やネガティブな評判が発生した際に、ブランドへのダメージを最小限に食い止める準備をしておく。

華やかなプロモーションも重要ですが、こうした地道な「備え」こそが、10年、20年と愛され続ける本物のブランドを育むのです。

価格戦略と競合対応

価格設定は、マーケティング戦略の核心の一つです。

安易な値下げは、利益を削り、ブランド価値を毀損する消耗戦へと企業を引きずり込みます。

孫子の知恵は、いかにしてこの泥沼の戦いを避け、主導権を握るかを教えてくれます。

「戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」

これぞ孫子の兵法の真髄。

百回戦って百回勝つことよりも、戦うことなく敵を屈服させるのが最善の勝利である、と。

価格戦略において、これは「価格競争をしない」という選択を意味します。

では、どうすれば価格で戦わずに済むのか。

答えは「価値」で戦うことです。

- 付加価値の創造: 競合にはない独自の機能、優れたデザイン、手厚いサポートなどを提供し、「高くてもこちらが良い」と思わせる。

- ブランド力の向上: 強いブランドは、顧客に安心感やステータスを与え、価格以外の選択基準となります。

- ニッチ市場の独占: 特定の顧客層に深く刺さる製品を提供し、その市場において代替不可能な存在となる。

価格競争という戦場から降り、価値という新たな戦場で戦う。

それこそが「戦わずして勝つ」ための、最も賢明な道なのです。

「囲師には闕を与えよ」──競合との絶妙な距離感

「敵を包囲した際には、必ず逃げ道(闕)を一つ開けておけ」という教えです。

完全に追い詰められた敵は、死に物狂いで反撃してくるため、かえって味方の損害が大きくなるからです。

これを競合対応に応用すると、「競合の得意な領域では無理に戦わない」という戦略が見えてきます。

競合に「逃げ道」を与える戦略

- 競合が価格で勝負しているなら、自社は品質やサービスで勝負する。

- 競合がマス市場を狙っているなら、自社は特定のニッチ市場に集中する。

- 競合の新製品に対し、正面から対抗商品をぶつけるのではなく、別の角度から顧客にアプローチする。

競合を打ち負かすことだけが目的ではありません。

無用な争いを避け、自社の利益を最大化することこそが、真の勝利なのです。

下克上よりも「主導権を取る」戦略的値付け

市場のリーダーに対して、挑戦者が同じ土俵で価格競争を挑むのは、多くの場合、無謀な戦いです。

それよりも、値付けによって市場の「主導権」を握ることを考えるべきです。

例えば、業界の常識を覆すような新しい価格体系(サブスクリプションモデルなど)を導入することで、顧客の購買基準そのものを変えてしまう。

あるいは、あえて高価格帯に設定することで、「高品質」「高級」というポジションを確立し、価格に左右されない顧客層を獲得する。

価格は単なる数字ではありません。

市場に対する自社の意思表示であり、主導権を握るための強力な武器なのです。

デジタル時代における「孫子」的視座

情報の流れが速く、顧客との関係性が複雑化した現代のデジタルマーケティング。

一見、古典である孫子の兵法とは無縁に思えるかもしれません。

しかし、その本質的な原理は、この新しい戦場においてこそ、より一層の輝きを放つのです。

SNSと口コミの「情報の地形」を読む

孫子は「地形」を重視し、地の利を活かして戦うことの重要性を説きました。

デジタル時代における「地形」とは、情報の流れそのものです。

- SNSのトレンド: どのプラットフォームで、どのような話題が盛り上がっているか。

- インフルエンサーの影響力: 誰が顧客の購買意欲に影響を与えているか。

- 口コミの拡散経路: ポジティブな評判、ネガティブな評判は、どのように広がっていくのか。

この「情報の地形」を正確に読み解き、自社にとって有利な場所で、有利なタイミングで情報を発信すること。

例えば、自社製品と親和性の高いインフルエンサーと連携したり、ポジティブな口コミが生まれやすいコミュニティを育成したりすることが、現代における「地の利を得る」戦い方と言えるでしょう。

顧客の「五事」を分析する:道・天・地・将・法

孫子は、戦いの前に比較検討すべき5つの基本事項として「五事」を挙げました。

これを現代の顧客分析に応用することで、より深く顧客を理解することができます。

マーケティングにおける「五事」分析

- 道(どう): 顧客が共感する理念や価値観は何か。

- 天(てん): 顧客を取り巻くトレンドや時流はどうか。

- 地(ち): 顧客が主に生息する市場やプラットフォームはどこか。(例:Instagram, YouTube, リアル店舗など)

- 将(しょう): 顧客の意思決定に影響を与えるインフルエンサーやキーパーソンは誰か。

- 法(ほう): 顧客の購買におけるルールや習慣、行動パターンはどのようなものか。

このフレームワークで顧客を分析することで、表面的なデモグラフィック情報だけでは見えてこない、顧客の「実情」を掴むことができるのです。

「全体最適」こそがマーケティングの勝利を呼ぶ

デジタルマーケティングでは、SEO、SNS、広告、コンテンツマーケティングなど、多くの施策が複雑に絡み合います。

個々の施策(戦術)で小さな勝利を収めても、それらが連携し、全体としての目標(戦略)に貢献していなければ、最終的な勝利は得られません。

孫子が説くように、部分的な戦闘の優劣ではなく、戦争全体の勝利を見据えること。

すなわち、全てのマーケティング活動が、顧客体験の向上と事業目標の達成という一つの目的に向かって、有機的に機能している状態。

この「全体最適」の視点を持つことこそ、複雑なデジタル時代の戦いを制する鍵となるのです。

実践事例:孫子を用いたマーケティング戦略の成功例

理論は実践されてこそ価値を持ちます。

ここでは、私がコンサルタントとして関わった事例や、世に知られる企業の戦略を、孫子の兵法というレンズを通して解説いたしましょう。

事業撤退支援からのV字回復:五事分析の応用

これは、私がかつて支援したある地方の中堅食品メーカーの話です。

主力商品の売上が低迷し、事業撤退も視野に入るほどの苦境に立たされていました。

私は、先のセクションで紹介した「五事」のフレームワークを用いて、徹底的な顧客と市場の再分析を提案しました。

- 道(理念): 調査の結果、顧客は単に「美味しい」だけでなく、「地元の素材を活かした、作り手の顔が見える安心感」という価値観を重視していることが判明。

- 天(時流): 健康志向やサステナビリティへの関心が高まっているという社会的なトレンドがありました。

- 地(市場): 主戦場だった大手スーパーでは価格競争に埋もれていましたが、高品質な食材を求める顧客が集まるECサイトや直売所には勝機がありました。

- 将(影響者): 地元の食文化を発信する料理研究家やブロガーが、ターゲット層に強い影響力を持っていました。

- 法(習慣): 顧客は、生産背景のストーリーに共感すると、定期的に購入する傾向がありました。

この分析に基づき、戦略を大転換。

大手スーパーから撤退し、ECと直売所に販路を集中。

地元のインフルエンサーと連携して商品の背景にあるストーリーを伝え、ファンコミュニティを形成しました。

結果、価格競争から脱却し、熱心なファンに支えられるブランドへとV字回復を遂げたのです。

これはまさに、自社と顧客を深く知ることで「負けない態勢」を築いた一例です。

新規市場進出における「形兵の極み」実践

ソフトバンクグループを率いる孫正義氏が、孫子の兵法を経営に取り入れているのは有名な話です。

特に、彼の新規市場への参入戦略は、「形兵の極みは無形に至る(軍形の極致は、敵に形を悟らせないことだ)」という孫子の教えを彷彿とさせます。

彼が通信事業に参入した際、既存の事業者が思いもよらないような大胆な価格戦略やサービスを次々と打ち出しました。

競合他社がその一つの戦略に対応しようとすると、すでに次の手を打ち、市場のルールそのものを変えてしまう。

その動きは変幻自在で、競合に「形」を捉えさせず、常に主導権を握り続けました。

顧客維持率を高めた「戦わずして勝つ」SNS戦略

あるアパレルブランドは、SNSを単なる宣伝媒体ではなく、顧客との「対話の場」と位置づけました。

新商品の告知よりも、顧客からのコーディネート投稿を積極的に紹介したり、製品開発に関する意見を求めたりすることに注力したのです。

これは、広告費をかけて競合と認知度を争う「戦い」を避け、顧客とのエンゲージメントを高めることで、ブランドへの愛着と忠誠心(ロイヤルティ)を育む「戦わずして勝つ」戦略です。

結果として、このブランドは高い顧客維持率を誇り、顧客自らが新たな顧客を呼ぶという好循環を生み出しています。

まとめ

我々は今日、2500年の時を超え、孫子の叡智が現代マーケティングの戦場において、いかに強力な武器となり得るかを見てまいりました。

その普遍的な戦略原理を、改めて心に刻みましょう。

- 戦う前に勝つ: 真の勝利は、戦いの火蓋が切られる前に、周到な準備と分析によって決まっている。

- 彼を知り己を知る: 顧客、競合、そして自社の三者を深く知ることこそ、全ての戦略の出発点である。

- 負けない態勢を築く: 攻めることよりもまず、守りを固め、揺るぎない事業基盤を築くことが重要である。

- 主導権を握る: 敵の土俵で戦うのではなく、自らルールを作り、戦いの流れを支配せよ。

- 戦わずして勝つ: 消耗戦を避け、知恵と戦略によって、戦うことなくして目的を達成するのが最善の道である。

古典とは、決して古びて遠い過去の知恵ではありません。

それは、時代が変わっても変わることのない人間の本質、組織の力学を映し出す鏡であり、今を生きる我々のための羅針盤なのです。

さあ、あなたの目の前にあるマーケティングという戦場を見渡してください。

そして、自問自答するのです。

「我が社のマーケティング戦略に、孫子をどう取り入れるか?」と。

その問いこそが、あなたのビジネスを新たな勝利へと導く、確かな第一歩となるでしょう。